https://www.academia.edu/119569960/El_metodo_hipotetico_deductivo_de_Karl_Popper

El método hipotético-deductivo de Karl Popper

Andreu Marfull Pujadas

2017, marzo

Origen del método

El método hipotético-deductivo de Karl Popper aparece como mecanismo para mejorar el conocimiento científico que promueve la escuela del Círculo de Viena, formado por Moritz Schlick (años 1922 a 1936) (Stadler, 2011). En el año 1929, en el manifiesto Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (“La visión científica del mundo. El Círculo de Viena”) (Stadler y Uebel, 2012) los miembros del Círculo plantean que, con una justificación racional, resistente a la contrastación, la intuición permite la calidad del conocimiento científico, siendo una concepción empírica positivista. Asimismo, Popper resalta que no es suficiente verificar lo que se teoriza a partir de la intuición. En especial en lo que concierne al estudio de temas complejos, que requieren de estudios de aproximación múltiple o circular. En esta línea, Popper, en 1934, en su libro Logik der Forshung (“La lógica de la Investigación”) (Popper, 1980), da forma a este planteamiento y construye un método que define como hipotético-deductivo.

Popper (1989, p. 224) toma de referencia a Kant, de quien dice: “Estimulado por Hume, Kant escribió su Crítica con el fin de establecer que los límites de la experiencia sensorial son los límites de todo razonamiento sólido sobre el mundo” ([1]), y añade que “Kant humanizó la ética como había humanizado ya la ciencia “(p. 226). De este modo, actualiza la crítica a la razón que Immanuel Kant (2013) hace a finales del siglo XVIII. Según Kant (2013, pp. 304-305), con la razón práctica se puede obtener un conocimiento teórico, aunque su motivación sea un propósito práctico establecido a priori, pero para no errar hay conviene no caer en “la limitación especulativa de la razón pura”. Y añade (2013, p. 305):

entre los seres humanos, el camino hacia la sabiduría, si debe quedar asegurado y no ser intransitable o inducir a error, debe pasar inevitablemente por la ciencia, aunque esta conduzca, o no, a esta meta. ([2])

Tanto Kant como Popper ponen de relieve la necesidad de mantener la capacidad crítica en todo momento, ante cualquier conocimiento teórico, para no caer en un racionalismo especulativo. Es decir, sólo con este grado de exigencia es posible avanzar en la calidad del conocimiento, si no se quiere especular con el objetivo de obtener el resultado deseado.

Así pues, el método hipotético-deductivo de Popper permite contrastar, con el uso de la lógica y el racionalismo crítico, las teorías o leyes generales generadas desde ciencia empírica, sin considerarlas verdaderas en su totalidad, donde (Popper, 1980, p. 262):

La ciencia nunca persigue la ilusoria meta de que sus respuestas sean definitivas, ni siquiera probables; de otro modo, su avance se encamina hacia una finalidad infinita -y, sin embargo, posible-: la de descubrir incesantemente problemas nuevos, más profundos y más generales, y de sujetar nuestras respuestas (siempre provisionales) a contrastaciones constantemente renovadas y cada vez más rigurosas.

En esta línea, Popper (1980, p. 17) resalta la importancia “de enunciar claramente los propios problemas y examinar críticamente las diversas respuestas propuestas”, indicando que:

la crítica será fecunda únicamente si enunciamos nuestro problema con toda la claridad que podamos y presentamos nuestra solución en una forma suficientemente definida: es decir, que pueda discutirse críticamente.

A lo que añade que “me da igual el método que pueda utilizar un filósofo (o cualquier otra persona), si tiene por objeto dirimir con un problema interesante y trata sinceramente de resolverlo” (Popper, 1980, p. 17).

Criterios generales

Como criterio general, el método hipotético-deductivo se propone ampliar la calidad del conocimiento que se formula a partir de la inducción (del terreno específico al genérico) a través de la deducción (del terreno genérico a lo específico). Con este planteamiento, a la problemática inicial particular se incorpora la teoría o ley universal que la explica como objeto de estudio, con el fin de contrastar su lógica poniéndola a prueba. Es decir, está especialmente indicada para el estudio de problemáticas cuya causa es compleja o está relacionada con una razón o ley general.

De forma sucinta, el diseño técnico de la investigación que propone este método consiste en la siguiente estructura:

- Detección de un problema.

- Formulación de una hipótesis de partida o fundamental que incorpora una ley o teoría de alcance general, que explica el problema.

- Deducción de una o más consecuencias observables de la hipótesis de partida, que se conciben como hipótesis derivadas y se desarrollan sucesivamente.

- Contraste de las hipótesis derivadas hasta donde sea posible y, en conjunto, de la hipótesis de partida.

El método contempla el contraste de hipótesis derivadas, que se deducen de la hipótesis de partida. Formular correctamente las hipótesis y las consecuencias observacionales que se derivan permite, a través del análisis empírico-documental, hacer el contraste desde múltiples puntos de vista hasta dar con la respuesta, o acercarse a ella. Y cada contraste conduce, mediante el racionalismo crítico, a una o más hipótesis derivadas que se pueden contrastar, sin perder el punto de partida. Así, con la contrastación sucesiva de las hipótesis es posible corroborar o falsar el supuesto hipotético principal hasta que (en un escenario ideal) se obtiene la respuesta adecuada sin margen de error. O, al menos, con un margen de error mínimo o coherente con la respuesta que se le da.

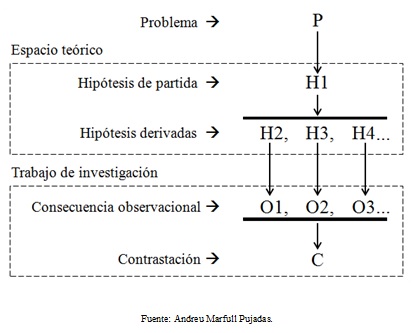

La figura siguiente conceptualiza la estructura metodológica indicada. A partir de un problema (P) se propone una hipótesis de partida (H1) de alcance genérico. A continuación, se contrasta la hipótesis y se deduce una hipótesis derivada (H2) que, a través de enunciados que pueden ser contrastados, deducidos de la consecuencia observacional (O1, O2, O3, etc.), permite ampliar el análisis. El paso se repite sucesivamente (H3, H4, etc.), con el fin de avanzar en el contraste (C) de la hipótesis H1 y reducir el margen de error.

Figura. Esquema básico de la estructura de la tesis, de acuerdo con el método hipotético-deductivo de Karl Popper

Las hipótesis derivadas y el deductivismo

Como método de investigación, Popper (1980, p. 32) plantea la deducción de hipótesis derivadas, donde:

Una vez presentada a título provisional una nueva idea, aunque no justificada en absoluto -sea una anticipación, una hipótesis, un sistema teórico o lo que se quiera- se extraen conclusiones de ella por medio de la deducción lógica; estas conclusiones se comparan entre sí y con otros enunciados pertinentes, con el objeto de encontrar relaciones lógicas (tales como equivalencia, deducibilidad, compatibilidad o incompatibilidad, etc.) que existan entre ellas.

Hace referencia a hipótesis auxiliares, en las que (p. 79):

decidimos establecer la regla que se considerarán aceptables únicamente aquellas cuya introducción no disminuya el grado de falsabilidad o contrastabilidad del sistema, sino que, al contrario, la aumente.

A su vez, a la hora de definir los enunciados, Popper (1980, p. 134) resalta que “tenemos que valorar más los enunciados sencillos que los menos sencillos, porque nos dicen más, porque su contenido empírico es mayor y porque se contrastan mejor“([3]). Del mismo modo, a la hora de escoger la teoría general de referencia, destaca que (p. 103):

Elegimos la teoría que se mantiene mejor en la competición con las demás teorías, la que por selección natural muestra ser la más apta para sobrevivir; y ésta será la que no sólo haya resistido las contrastaciones más exigentes, sino que sea, al mismo tiempo, contrastable del modo más riguroso.

En este sentido, destaca que (p. 27):

Es corriente llamar «inductiva» a una inferencia cuando pasa de enunciados singulares (llamados, algunas veces, enunciados «particulares»), como descripciones de los resultados de observaciones o experimentos, a enunciados universales, como hipótesis o teorías. ([4])

Y propone lo que “podría denominarse «deductivismo», por contraposición al «inductivismo»” (p. 30), en una lógica que (p. 30):

podría describirse como la teoría del método deductivo de contrastar, o como opinión que una hipótesis sólo se puede contrastar empíricamente – y únicamente después de haber sido formulada. ([5])

El criterio de la falsabilidad y el requisito de compatibilidad o coherencia

Tomando de referencia el criterio de demarcación de la falsabilidad, Popper (1980, p. 82) indica que:

Se denomina «empírica» o «falsable» a una teoría cuando divide de modo inequívoco la clase de todos los posibles enunciados básicos en las dos subclases no vacías siguientes: primero, la clase de todos los enunciados básicos con los que es incompatible (o, a los que excluye o prohíbe), que llamaremos la clase de los posibles falsadores de la teoría; y, en segundo lugar, la clase de los enunciados básicos con los que no está en contradicción (o, que «permite»). Podemos expresar esta definición de una forma más breve diciendo que una teoría es falsable si la clase de sus posibles falsadores no es una clase vacía. ([6])

Popper (1980, p. 41) define el concepto de falsabilidad como criterio de demarcación a la hora de definir la hipótesis de partida, proponiendo “que se caracterice el método empírico de tal forma que excluya precisamente aquellas vías de eludir la falsación que mi imaginario crítico señala insistentemente, con toda razón, como lógicamente posibles” ([7]). De este modo, Popper (1980, p. 41) se propone corregir:

la aparente contradicción existente entre lo que podría denominarse «la tesis fundamental del empirismo» -la que sólo la experiencia puede decidir sobre la verdad o la falsedad de los enunciados científicos- y la inadmisibilidad de los razonamientos inductivos, de la que se dio cuenta Hume.

En esta línea, contrapone el criterio de la falsabilidad al “requisito de la compatibilidad o coherencia”, donde (p. 88):

un sistema coherente divide el conjunto de todos los enunciados posibles en dos: los que lo contradicen y los que son compatibles con él (entre estos últimos se encuentran las conclusiones que se pueden deducir del sistema). Es esta la razón por la que la coherencia constituye el requisito más general que deben cumplir los sistemas, ya sean empíricos o no lo sean, para que puedan tener alguna utilidad.

Si el resultado de la investigación contradice el enunciado (o hipótesis), según Popper (1980, p. 83) la teoría está falsada, pero no es suficiente. Resalta que “nos proporciona motivo suficiente para la falsación de esta [hipótesis] únicamente en el caso que corrobore a su vez una hipótesis falsadora” (p. 84) ([8]). Cuando el resultado es que se contradice la hipótesis, para resolver que es falsada “aceptamos la falsación sólo si se propone y corrobora una hipótesis empírica de bajo nivel que describa este efecto, y podemos denominar a este tipo de hipótesis una hipótesis falsadora” (p. 83) ([9]). Es decir, si la contrastación de la teoría o hipótesis es contradictoria, para afirmar que es falsada debe someterse a una hipótesis falsadora, resultado de una hipótesis derivada complementaria hecha con esta finalidad.

Por otro lado, si el resultado de la investigación corrobora el enunciado (o hipótesis), es decir que supera las pruebas que ha soportado, según Popper (1980, p. 234) “deberíamos disponernos a averiguar en qué medida está «corroborada»”. En este sentido, resalta que lo “podemos considerar como una de las relaciones lógicas existentes entre la teoría y los enunciados básicos existentes, y que tiene en cuenta la dureza de las contrastaciones a que ha sido sometida aquella [teoría]” (p. 250).

.

Bibliografía

Kant, I. (2013). Crítica de la razón práctica. Edición original en alemán, de 1788, titulada Kritik der praktischen Vernunft. Madrid: Alianza Editorial.

Popper, K.R. (1980). La lógica de la investigación científica. Edición original en alemán, de 1934, titulada Logik der Forschung. Madrid: Tecnos (Grupo Anaya).

—- (1989). Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Stadler, F. (2011). El Círculo de Viena. Empirismo lógico, ciencia, cultura y política. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Stadler, F. y Uebel, Th.E. (eds.) (2012). Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. Hrsg. vom Verein Ernst Mach. (1929). New York/Wien: Springer.

.

Citas

[1] Cursiva originaria del texto transcrito.

[2] Íd.

[3] Íd.

[4] Íd.

[5] Tal y como indica Víctor Sánchez de Zavala (Popper, 1980, p. 30), el traductor del libro The Logic of Scientific Discovery al castellano, “Se habrá observado ya que empleamos las expresiones contraste, contrastación, contrastar, someter a contraste, etc., para traducir los términos ingleses test, testing, to test, etc. Los autores de habla inglesa –incluyendo al de esta obra- utilizan también to contrast, pero puede verterse sin dificultad –e incluso más conforme a su sentido- por contraponer o contraponerse“. Cursivas originarias del texto transcrito.

[6] Cursiva originaria del texto transcrito.

[7] Íd.

[8] Íd.

[9] Íd.